宅建士試験に受かるコツは?

どのように勉強すれば、合格できるのか!

よくお受けするご質問です。

要件と結論を暗記

「〇〇のときには××となる。」という「重要な条文や判例等の要件と結論を暗記し」、「暗記した条文や判例等を使いこなせれるようになること」が、宅建士試験に受かるコツの1つです。

実際に、宅建士試験で出題されている問題を取り上げて説明します。

相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

この問題は、農地法の問題ですが

「相続により農地を取得した場合(要件)→届出が必要(結論)」

要件と結論さえ暗記していれば、正解を導き出すことができます。

もう一問、取り上げます。

宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

この問題は、宅建業法の問題ですが

「営業保証金に不足が生じた場合(要件)→その通知書の受領日から2週間以内にその不足額を供託する必要がある。(結論)」

要件と結論さえ暗記していれば、正解を導き出すことができます。

もう一問、取り上げます。

AがA所有の甲土地をBに売却した。Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

この問題は、民法の問題ですが

「土地(不動産)の二重譲渡の場合(要件)→先に登記を備えた方が、所有権を主張できる。」

要件と結論さえ暗記していれば、正解を導き出すことができます。

「要件と結論」を暗記することが受かるコツであるということは、説明のとおりですが、

では、「どこを暗記していけば良いのでしょうか?」

宅建士合格広場では、暗記して頂きたい重要な条文や判例等をまとめた復習まとめ集を販売しています。

暗記した条文や判例等を使いこなすためには

宅建士試験では、「条文や判例等の要件と結論」を暗記しただけでは、対応することが難しい問題も出題されています。

この問題に対応するためには、暗記した条文や判例を理解する必要があります。

条文や判例を理解するためには、徹底的に問題を解かなければなりません。

問題を解くことで、「暗記した条文や判例がこのように出題されているのか!」を知ることができ、「暗記した条文や判例をこのようにして使うのか!」を知ることができます。

そして、解説を読むことやテキストを読み直すことで、理解につながっていきます。

具体的に、暗記しただけでは、対応することが難しい問題を取り上げます。

【問題】

次の記述は、正しいですか?それとも誤った記述ですか?

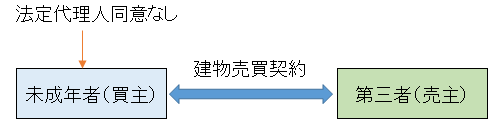

古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

この問題は、民法の過去問題で、解答は、誤った記述となります。

この問題は、一見簡単そうに見えますけど、条文を理解していなければ解くことができません。

|

【問題の解説】 問題文が長かったり、複雑そうな問題については、以下のように問題文を細かく分けたり、図を書いていきましょう。 ↓上記問題の簡単な図

↓上記問題を細かく分ける

では、説明します。 民法5条において、以下のとおりに規定されています。

本問では、「未成年者が、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入している。」と記載されていますので、上記2の規定と3の規定に該当しません。 ということは、上記1の規定が適用されるのか?それとも、適用されないのか?が問題となってきます。 ここで、ポイントなのですが、上記2の規定と3の規定の意味合いを理解しておかないと、解けませんね!

民法6条1項において、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」と規定されています。 本問では、「古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、」と記載されています。 条文と本問を見比べますと、 条文の「一種又は数種の営業を許された未成年者」と本問の「古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者」は一致しています。 条文の「その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」と本問が一致しているのかを見ていく必要があります。

本問では、「古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者が、建物を購入している」と記載されています。 条文では、「その営業に関して」と記載されています。 つまり、条文と本問が一致しないことになります。 つまり、本問の未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していません。 ここで、ポイントなのですが、「その営業に関して」の意味合いを理解しておかないと、解けませんね! この時点で、本問の「古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので」の記述が誤りです。

ここで、解説が終わりなのですが、もう少し、話を進めていきます。 成年者と同一の行為能力を未成年者が、法定代理人の同意を得ることなく、建物を購入していますので、その売買契約を、上記に掲載しました民法5条の1の規定によって、取り消すことができます。 では、誰が取り消すことができるのでしょうか? 民法120条1項において、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人(法定代理人)、承継人若しくは同意をすることができる者(保佐人・補助人)に限り、取り消すことができる。」と規定されています。

例えば、上記の問題ではなく、次の問題であれば、正しい記述となりますか? 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者が、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入した場合、その法定代理人は、当該売買契約を取り消すことができる。 ↓ ↓ ↓ 未成年者の法定代理人(親等)は、未成年者が単独で行った売買契約を取り消すことができます。 よって、正しい記述となります。 |

長々と説明してきましたが、この問題は、「条文や判例等の要件と結論」を暗記しただけでは、対応することができません。

この問題に対応するためには、暗記していることに加え、暗記した条文や判例を理解しておく必要があります。

宅建士合格広場では、上記の問題のように、「皆さんが分かりにくいであろう問題」「皆さんが難しいと思うであろう問題」を取り上げて、教材購入者専用ページにありますポイント解説ページにて、細かく解説しています。

なお、「ここまで、解説しなくても良いよ!」「ここまで解説されると、逆に、解説を読む気になれない!」と言う受験生の方もいますので、販売教材の解説には、「解答根拠となる箇所しか」掲載していません。

宅建士合格広場の教材で勉強していない独学者の大多数は、ここまでの理解をもって受験していません。

ということは、宅建士試験合格に直結します。

知らない重要論点も覚える

宅建士試験では、受験生の9割の方が解けないであろう問題も出題されています。

しかし、これも宅建士試験の特徴ですが、受験生の9割の方が解けないであろう問題、例えば、判例の問題であれば、複雑そうに見える形式で出題されるのではなく、判例そのままの形で出題されています。

つまり、判例等を知ってさえすれば、正解することができます。それも、受験生の9割の方が解けません。

ここも宅建士試験に受かるコツだと思います。

そこで、宅建士合格広場では、教材購入者専用ページにあります捨て問対策問題ページに、受験生の9割の方が解けないであろう論点を問題形式等で出題し、徹底的に解説しています。

「そこまで勉強する時間がない!」「そこまでしなくても、宅建士合格広場の販売教材で合格できる!」という観点から、販売教材に掲載せず、教材購入者専用ページに掲載しています。

|

販売教材の詳細はこちら |

|

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |

-e1760533051531.png)

-680x156.png)

-680x155.png)

.png)

.png)