このページは、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にあるポイント解説ページの一部を掲載しています。

今回は、民法の質権の内容と設定を解説します。

質権の内容と設定

|

【民法342条:質権の内容】 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

【民法344条:質権の設定】 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 |

物権は、本権と占有権に分けることができ、

本権は、所有権と制限物権に分けることができ、

制限物権は、担保物権と用益物権に分けることができます。

そして、

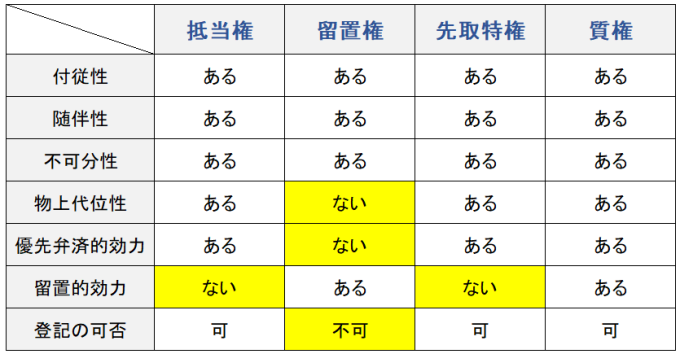

抵当権、質権、留置権、先取特権、これらが、担保物権となります。

※担保物権とは、他人が所有している物について交換価値を把握する(債権の優先弁済を受けることができる)物権のことです。

↓

質権とは何か?

流れに従って簡単に解説します。

Aは、Bからお金を借りました。この際、担保として、Aが所有している骨董品を質入れしました。

↓

AB間の合意(契約)があり、かつ、骨董品がAからBに引き渡されることにより、質権が発生します。つまり、質権は、約定担保物権で、要物契約に該当します。

※債務者以外の者、例えば、物上保証人も質権を設定することができます。

※約定担保物権とは、当事者間(A・B間)の契約によって発生する担保物権のことです。なお、抵当権も約定担保物権です。これに対し、留置権・先取特権は、法定担保物権です。

※要物契約とは、A・B間の合意があり、かつ、Aが骨董品をBに引き渡す(=物を引き渡す)ことによって初めて成立する契約のことです。

↓

Bは、その骨董品を留置することで、「骨董品を返してほしいのであれば、お金を返してください!」と弁済を促すことができます。

これを留置的効力といいます。

↓

その後、返済期日が到来しましたが、Aは、Bにお金を返しませんでした。

この場合、骨董品を売却等して、Bは、優先的に弁済を受けることができます。

※質権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性が認められています。

※質物の返還と被担保債権の弁済は、同時履行の関係にはなく、弁済が先履行となります。(弁済してから質物を返還する!)

問題にチャレンジ

次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

不動産質権は、抵当権と異なり、債務者以外の者は、その設定をすることができない。

↓

↓

↓

↓

解答:誤り

不動産質権も、抵当権も、債務者以外の者も設定することができます。

問題にチャレンジ

次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

動産に対する質権の設定は、当事者間の合意によってその効力を生ずる。

↓

↓

↓

↓

解答:誤り

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じることになります。(要物契約)

≫≫≫民法解説目次ページに戻る

|

販売教材の詳細はこちら |

|

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |

-e1760533051531.png)

-680x156.png)

-680x155.png)

.png)

.png)